笔名林放。1910年5月生于浙江瑞安。赵超构早年就读于温州艺文中学,瓯海公学和省立十中,都因参加爱国运动被迫退学。1929年去日本,1934年毕业于上海中国公学大学部政经系。1938年任重庆《新民报》主笔,撰写《今日论语》。1944年参加中外记者团访问延安,发表系列通讯《延安一月》。

1946年,赵超构参与筹建《新民报》上海版晚刊,任总主笔,并为《人世间》杂志撰写专栏杂文,篇幅短小,但笔酣墨饱。远至世界各地政坛风波,战场烽烟;近在街头巷尾社会见闻、市井琐事,无不聚其笔端。常从群众舆论中撷取材料,发为评论,切中时弊。发生在境内的公祭被国民党特务杀害的李公朴闻一多大会、摊贩事件、劝工大楼血案等等重大社会政治事件,都著文发表于《今日论语》,揭露国民党的倒行逆施,表达了人民群众的愤怒呼喊。1947年5月,《新民报》上海版被勒令“永久停刊”。1948年冬,遭国民党当局迫害避居香港,次年进入解放区。

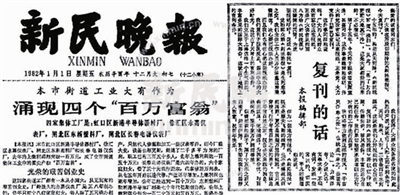

上海解放后,赵超构返沪,继续主持《新民报》晚刊工作。1958年报纸改名《新民晚报》,侧重报道社会新闻和文化生活。赵超构任社长,力求晚报适合各层次读者的需要。中共十一届三中全会以后,在新民晚报辟《未晚谈》专栏,撰文评论改革开放中出现的新事物和新问题,在社会上引起很大反响。

新中国建立后,赵超构先后被选为全国政协常委、上海市政协副主席、民盟中央常委、民盟上海市副主委和中华全国新闻工作者协会副主席等。

赵超构是一名杰出的新闻工作者,正是作为报界的一位杰出代表,他先后受到毛泽东主席的7次接见,成为毛泽东的朋友。

金洪远

我国著名新闻工作者、新闻评论家和社会活动家赵超构,一生写了一万余篇时评,尤其是“文革”以后写的千余篇脍炙人口、振聋发聩的杂文、短论,在广大读者中久传不衰。他的文章之所以具有如此巨大的魅力,原因固然很多,但他所说的“我从解放前到解放后的办报经验中,感到最要紧的是了解读者”,恐怕是其中很重要的一条。为此,他在上海虹口区溧阳路瑞康里的一户破旧房屋里,从35岁住到80岁。这并非他没有改善住房条件的机会,而是他执意不要,只因为那儿有和他朝夕相处、无话不说的左邻右舍、菜场职工、澡堂浴客和理发师傅。平时,只要到附近走一走,什么上海滩的事象变迁、老百姓的甜酸苦辣、石库门里的悲欢离合,他都能掌握个八九不离十。正因为如此,他主持多年的《新民晚报》,才犹如“穿梭飞行于寻常百姓家的燕子……衔泥筑巢,呢喃细语,为国家分忧,与百姓同乐,跟千家万户同结善缘”。也正因为这样,他的文章才具有那样纯真的平民意识、平民思想、平民情怀、平民特色,从而受到广大读者的敬重。

来源:东方网

我的邻居赵超构

老报人赵超构原先居住的虹口瑞康里,前一阵被媒体呼吁应作为沪上155处名人故居之一得到保护的新闻,令曾经是他邻居的我感到异常亲切,情不自禁想起赵伯伯的平凡生活。

赵先生是名人,这点没有疑问。作为邻居,我们小时候经常看到每天早上有一辆小车停在海伦路的弄堂口。上世纪五六十年代,有资格乘小车的人是凤毛麟角,这当然与他在《新民晚报》担任主编的职务有关。而晚上下班,却不见小车的踪影。常常是看到他穿着中山装从当时位于圆明园路的报社一路走回家的。有时,他会突然头戴一顶有着“小辫子”的法兰绒帽子,这是当年艺术家们常戴的标志性的装饰物,不消说,肯定是接待外宾或出席重要会议了。

每到酷热的夏天傍晚或夜晚,赵伯伯喜欢在家的后门口放一方凳,上面放着茶杯和香烟,和许多邻居一样,穿着汗背心或赤膊,在小竹椅上喝茶抽烟。那时我们孩子最钟情的是玩“香烟壳子”游戏。多数情况下,赵伯伯和左邻右舍喝茶聊天,大人们总是很善解人意地将香烟取出放在方凳上,瞬间,那方凳上的香烟壳就成了我们的战利品。我们一哄而上,欢天喜地到弄堂当中开始了飞香烟壳子的游戏。

我的记忆中,赵先生是喜欢喝酒的,特别是绍兴老酒。常看到他拎着酒瓶到我父亲当时供职的酱油店拷老酒,春秋天穿蓝卡其中山装,夏天着汗衫背心,脚下蹬木拖板,在“笃笃”声中,拎着酒瓶家住瑞康里的赵社长回家。因为我父亲喜酒、品酒在弄堂里极有名声,赵先生喜欢和我父亲在家门口聊聊酒的话题。有时他下班看见我,总要问:你的爸爸呢?他的这句带有温州普通话的口头禅成了我们小伙伴经常相互打趣的“段子”。当然,模仿水平最高的要数我和邻家阿扁头了。

赵先生是名人,但在邻居眼里也是一个普通居民,就像前楼爷叔、客堂间伯伯一样,并无特别之处。

小崔是1981年6月到《新民晚报》的,指定为社长赵超构开车。当时,《新民晚报》筹备复刊,条件很艰苦,报社唯一的一辆“伏尔加”小车,就是由小崔接送社长用的。小崔说,刚进报社时24岁,对晚报一点也不了解,根本不知老社长的身份、地位、名望,后来一打听,不由肃然起敬。他说,当时想,像老社长这种地位的人,房子一定住得很宽舒,不是三房一厅,就是四房二厅,起码两房一厅。然而,当小崔第一次去接老社长,到他家里,竟是搀扶着他从楼梯上走下来的,不是老社长腿脚不便,而是扶梯窄窄的实在难走。小崔说,老社长的家与他想象的相差十万八千里。

小崔回忆说:老社长的家在溧阳路瑞康里,这是陈旧的石库门房子,楼梯暗暗的,陡得让人心寒。再到前楼时,小崔更为惊讶,阿会跑错地方?十来平方米的屋室,一张三尺半的铁床,一只写字台,一把陈旧的藤椅,还有3只矮矮的书橱,这就是老社长的全部家什。什么大橱、五斗橱、梳妆台,三“机”四“机”的都没有。买不起吗?买不到吗?显然都不是,老社长有他自己的生活态度和生活理念。他年轻时就说过:“我从来不贪图享受,我只需要低等动物的生活条件。”他养成了恬淡谦冲、俭于自奉的习惯,一生如此。

小崔说,老社长除了到报社外,经常开会的是三个地方:政协、统战部、民盟,逢着下午会议,他尽量不吃工作晚餐,有时拒绝不了,他就同工作人员打招呼,尽可能快点,小崔还要回浦东,太晚了要连累他;至于企事业方面的祝贺会之类,11年里他一次也没出席过。都说赵超构没架子,可有些地方他的“架子”大得请不动,骨头重得像泰山。

小崔为老社长开了11年车,记忆里只有一次“私差”。那是他小女儿刘芭生孩子出院,叫不到出租车,要父亲麻烦一下报社。赵超构破例打电话给总编办帮帮忙,是小崔去接送的。事后,他对儿女们说,下不为例。小崔说,老社长的老爱人生病多年,他一次也没有用过报社的车,都是儿女们用人力车推老母亲上医院看病的……

来源:新民晚报

赵超构新闻奖——中国晚报界的最高奖。

赵超构著作:《延安一月》、《世象杂谈》、《未晚谈》、《林放杂文选》等。

赵超构办报方针:宣传政策、传播知识、移风易俗、丰富生活。