一九三九年的东方维也纳

若想在上海感受异域风情,那就找个宁静的午后,背上相机、漫步虹口区的山阴路一带,那里至今还保留着许多欧美风格的建筑。

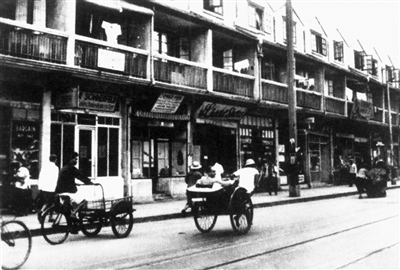

尽管,这些红砖尖顶的狭窄房子在今天显得陈旧,但唐山路—舟山路—霍山路—长治路这一圈近0.98平方公里的区域,却是当年犹太难民隔离区内最繁华的街区。

若是还想进一步了解住在这里的犹太人的生活,那就去向坐在门口晒太阳的老前辈们打听,他们中大多数都对这段历史耳熟能详。

“犹太人?犹太人就在这里跟阿拉上海人一道过苦日脚……”

时间回到1938年11月,在德国纳粹怂恿和操纵下,希特勒青年团、盖世太保和党卫军化装成平民走上街头。在德国全境内,他们挥舞棍棒,对犹太人的住宅、商店、教堂进行疯狂的打、砸、抢、烧。

许多犹太平民住宅窗户,在这一夜被打破。破碎的玻璃在月光照射下,如水晶般发光。随之而来的是,许多犹太人原本平静的生活支离破碎。

逃离避难变得刻不容缓。

这时,一个遥远的、不设防的东方城市——上海,向犹太难民们敞开了怀抱。

1939年,一艘意大利公司的轮船,满载着疲惫不堪、愁容满面的犹太人,停靠在虹口码头,他们在黑灯瞎火的夜晚嗅到了黄浦江的气息。

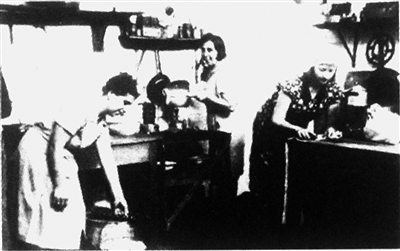

从教会犹太人使用煤球炉开始,本地人帮着犹太人租赁房子、照看孩子、提供工作……约2.7万犹太人和10多万中国人混居于此,两个同样重视伦理、教育和家庭的民族,有着相似的价值观。犹太人很快就融入了上海的市民社会。

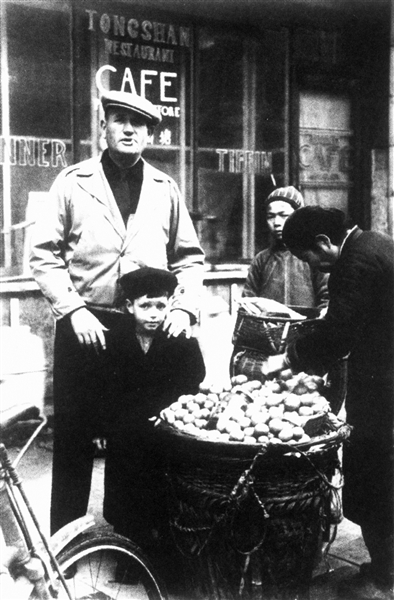

“犹太人喜欢开酒吧,场地老小,老简单格。交关犹太人经常坐在弄堂口的露天座位,一个人一杯茶,没事体就坐在那里,可以从早到晚这样坐着发呆。在每张台子上头撑着遮阳伞,旁边还摆几盆花,看上去也蛮像样子。”你可以从现在仍住在这里的老人们那儿听到许多类似的故事。

确实,流离使犹太人更渴望平静。对于崇尚生活质量的他们来说,生活可以“没有面包也没有黄油”,但不能少了情趣。

渐渐地,在“隔离区”相对平静的状态中,他们的生活,迎来了短暂繁荣:他们养起了狗;在午后休闲的时光中,啜着咖啡;他们努力地去营造一些娱乐场所,尽可能去获得精神层面的放松,以抚慰惊恐的神经。

因犹太难民的集中经商和居住,提篮桥地区出现了商业茂盛的局面,舟山路、霍山路一带则成为充满异国情调的商业中心。这里车水马龙,热闹非凡。尤其在黑色的夜幕下,舟山路附近舞厅、酒吧鳞次栉比,灯火璀璨,成为“东方的小维也纳”。个别自我感觉很好的犹太人甚至认为,自己给上海带来了文明的生活方式。

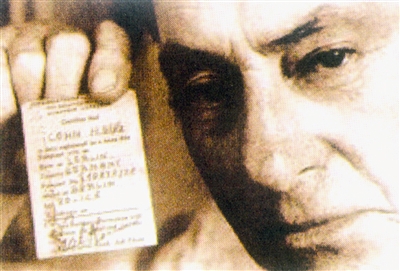

如今,翻开历史的书卷,第二次世界大战中有600万犹太人在欧洲惨遭杀害,而在上海的犹太人除了病老死亡外,都生存了下来。

半个多世纪以来,无数散居在各国的、曾经在这里生活过的犹太人重访上海,怀着复杂的感情再次进入虹口,细细寻找当年生活踪迹,这里有着他们的青春、爱情与理想。

正如一句犹太谚语所说那样,谁拯救了一个人的灵魂,就是拯救了整个世界。“Hongkew Ghetto(虹口犹太人居住区)”这个名词,在犹太史书里,依然有着亲如肌肤的暖意。

那段艰难而温暖的岁月

在上海犹太难民纪念馆,陈列着一幅名为《除夕夜》的油画。它的创作灵感,来自一个犹太难民的真实回忆,一户中国人家在传统的除夕之夜,把犹太难民家庭邀请到家里吃年夜饭:“饭桌上酒菜不多,但大家谈笑风生,其乐融融;细心的中国主妇,提前帮他们准备好刀叉;看到犹太人不习惯和他人在一个盘子里进食,主人连忙把食物分到每个人面前的盘子里。”

二战期间,深受纳粹德国迫害的两万多犹太人背井离乡,远渡重洋辗转来到上海,涌入虹口。他们之所以能免于饥寒,除了犹太商业三巨头中的嘉道理和沙逊家族的救济外,虹口地区的中国居民也伸出了援手。

据如今还聚在唐山路一带的老人回忆,当时与隔离区犹太人杂居的上海下层民众友好而善良。他们让出房间安置犹太难民居住,帮助他们寻找工作,借给他们一些生活用具,接收犹太难民儿童进校读书等。除了保持中欧犹太饮食习惯外,犹太难民们也尝试学习中国式烹调。

通过“犹太国际委员会”、“美犹联合救济委员会”等各种救济社团的协助与安置,犹太难民们在虹口有了栖身之地,而且还有了自己的学校、饭店、宗教场所和商业活动。这些犹太人大多有一技之长,律师、医生、工程师、教师、各种手艺师约占总人口的三分之一,充分显示了犹太民族“适者生存”的特点。他们开设的小型服装、面包、冷饮、旧货业等商店,经营得还不错,迅速融入异国的生活。1941年,犹太人集中居住的提篮桥地区出现了商业茂盛的局面,舟山路则成了商业中心,号称“小维也纳”。

“他们在流亡中也不让自己丰富的文化遗产丢失”。此外,崇尚文化的他们办起了电台,出版了报纸和刊物,组织起剧团和乐队,尽量在艰苦中寻找一些乐趣:或光顾餐厅、咖啡馆和剧院,或到霍山公园散步聊天。

当时,一家叫“屋顶花园”的露天餐厅,成为犹太音乐家相聚、表演的场所。当悠扬的音乐声响起,如同有了魔法,那些曾流离失所的犹太难民,脸上的愁容好像全都不见了。

上海作家陈丹燕曾这样描述二战时期的犹太人:“像水银从温度表的密封玻璃逃出来一样奇迹;像水银落地一样迅速逃匿;像水银即使被碎成粉末,也会很快再汇集成完整而晶亮的一大滴一样的顽强。”

斗转星移,现在经常有一些犹太人及其后人,到虹口寻找历史记忆——艰难却不乏温暖。对他们来说,上海的虹口犹太人居住区是他们的第二故乡。更有人说,在纳粹掀起的反犹的腥风血雨中,虹口成为庇护犹太人的“诺亚方舟”,托起了生命的希望。

本版摘自

《虹口33个文化镜头》