撰稿李嘉龙

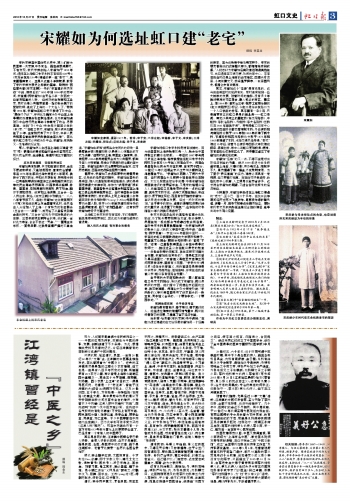

宋氏家族在中国近现代史中,被人们称为民国第一大家族,中外闻名。而在追根溯源时,不难发现,宋氏家族创始人宋耀如于1892年间,选择在上海虹口朱家木桥东有恒路628号C(现东余杭路530号)建造的第一座“老宅”①,具有里程碑意义。正是从这座小洋楼起源,掀开了宋氏家族发展史上崭新的篇章。斯特林·西格雷夫著《宋家王朝》一书的“宋查理的突然发迹”中说,建房后的“1893年到1894年的两年间,宋查理(即宋耀如)由无名小卒一跃而成一位举足轻重的人物,一位成功的出版商和工业家,同时也是公共租界首屈一指的教会属下的显赫牧师,他成了上海的一个大名人了。”特别是1894年,宋耀如在虹口老宅接待了孙中山,“屡作终夕谈”②,并将此处确定为孙中山在上海早期的反清革命秘密联络据点,也为宋耀如追随孙中山进行民主革命斗争奠定了政治、思想基础。往后“孙(中山)先生每次回国必住我(宋)家。”③在虹口老宅,宋耀如、倪珪贞夫妇居住了20年,生育和抚养了六个子女,中华人民共和国名誉主席宋庆龄就诞生在此地④。因此宋氏虹口老宅必将成为孙中山、宋耀如、宋庆龄又一处难得的纪念地。

那么,宋耀如怎么会选在上海虹口建造“老宅”呢?根据他的特点和当时社会的客观现实,现从政治历史、生活事业、地理环境三方面加以探讨。

应对历史潮流 首选租界地区

宋耀如具有聪颖、多才和机智的素质,生性不愿逆来顺受,又能随遇而安,富有政治智慧。早在1878年他漂洋过海去美国的8年期间,就接受了西方民主、共和的思想教育,特别是受到一位英语教师讲授美国独立战争和解放黑奴战争的民主革命思想熏陶,从而崇拜华盛顿、林肯。回国后,见到满清政府腐败,民不聊生,胸怀不满和愤慨。他常和上海洪帮、三合会一些人员往来、联络。《宋家王朝》中刊载说:“一八八八年春节前不久,当他(宋耀如)这位美国朋友(约克)发觉他态度上发生显著变化时,他已经由人介绍加入了上海一个有势力的秘密帮会(三合会——‘洪帮’),并开始了从基督徒到革命者的转变。”三合会“还致力于驱除鞑虏的大目标。三百年前明王朝垮台以来,他们就一直以此为宗旨,念念不忘这一天命。”“一面是主日学校,一面是洪帮,这就是查理严谨的双重生活。”宋耀如也深知“他那些会党同伙的行动一旦暴露就会被(满清政府)以最使人心惊胆战的方式处决掉。”但那时的上海,帝国主义辟有英、法、美租界,1863年英美租界合并为公共租界,都归外国人分别管辖,是独立于满清政府治理的国中之国。宋耀如正是从政治需要和安全出发,应对历史潮流,因而决定选择在租界内建房。

租界中,宋耀如又会选择原来的美租界地区,这与他的经历密切相关。宋耀如出国去的是美国,加入的基督教是美国监理会,读的是美国范德堡大学神学院,并作为“试用传道”被派回国传道。而基督教中华监理会则座落在上海虹口昆山路原美租界地区。当时美国教会在美租界享有特权,宋的顶头上司上海监理公会布道团团长林乐知牧师(Young·J·Allen)等都是租界内头面人物,林于1876年就获清政府授予的五品顶戴官衔,后又“钦加四品衔”。这有利于宋耀如进行多方面活动。

上海虹口朱家木桥东有恒路,不仅是租界,而且是原美租界地区,因此成为宋耀如造房的首选地。

融入倪氏大家庭有利事业和教务

宋耀如对虹口朱家木桥是情有独钟的。因为他回国到上海传教是孤身一人,教会给中国传教士的薪水也较低。一年后的1887年与倪珪贞在上海结婚,婚房就借住在虹口朱家木桥即现东余杭路530号岳父倪蕴山家中。倪蕴山是基督教伦敦会天安堂牧师,育有两子四女。19世纪70年代后期全家从江苏川沙辗转到上海后居住于此。⑤宋耀如从而融入了倪氏大家庭。当时倪蕴山大儿倪锡令婚后住房也在附近。大女儿倪桂金嫁给牛尚周(牛是宋耀如在美国就结识的官费留学生,又是宋的婚姻介绍人),也住在虹口三角地菜场过去一点的仁智里,离朱家木桥不远。近亲之间居住相近,来往密切,便于相互照应,而且有利于推进宋耀如一直以来追求的事业发展。经过一段时间的策划,“由于妻子的嫁妆、连襟的馈赠和洪帮伙伴的大量投资,他添置了印刷机”⑥,山东路的印书馆在90年代初就逐渐启动了。

朱家木桥离昆山路的基督教监理会也比较近,为了教务需要和联络友谊,教会神职人员居住地一般也都会考虑靠近教会所在地。当时朱家木桥周围就居住着一批宋耀如熟识的教会人士。《我的父亲在中国》书中说:“当伯克(即步惠廉)一家在1896年回到中国时……宋在他的虹口新居款待他的大学朋友和妻子,那里离艾伦博士(即林乐知牧师)的‘官邸’不远。”还有一位基督教美国圣公会在华最早的牧师之一、担任过圣公会在虹口最老的教堂——救世堂牧师的吴虹玉,就住在倪家对面的合安里,宋耀如也经常去的⑦。据吴虹玉的曾孙吴石适回忆:“我曾祖父吴虹玉家自建三开间两层楼洋房,屋前有小花园。”“宋老太太(倪珪贞)过继给我曾祖父,与我祖姑母吴美利是中学同学,同进同出,姐妹称呼,并常住在我曾祖父家(虹口东有恒路合安里)。”

由于倪氏大家庭和教会的一圈人都住在虹口朱家木桥附近,所以成了宋耀如、倪珪贞熟识的家园。他们看中了倪蕴山家后面的空地,就买地建屋。倪蕴山大孙女倪爱珍说:“宋庆龄的父亲从美国回来买了他家后头的一块空地,同牛姑父合买的,一个要东半边,一个要西半边。”⑧

预测地理拓展 合乎经济考量

宋耀如是有胆有识、善于策划、精于算计的人。他在选址建房的地理环境考量中,既从长远看到它的拓展,又精算了当下经济利益。

埃米莉·哈恩著《宋氏家族》书中讲到:“在虹口选址建造的住宅恰好是宋耀如另一个怪僻的标志。因为这所房子地处荒郊野外。宋家的朋友看到他们这样胆大妄为,都暗暗地感到钦佩。”人们总以为宋耀如经商致富后建造高档住宅,总应选择在交通方便、热闹的市中心。东有恒路当时还是上海市的近郊地区,四周大片农田,小河纵横交叉,桥梁星罗棋布,一派田园风光,粗看上去有点荒凉。

其实,宋耀如这个“怪癖”是有远见的。这与他在美国时的见识有关。那时他常见到一些大城市的发展,随着时间的推移,没有多少年就将荒凉的郊区蚕食,融入繁华的市区。事实上,据1864年(清同治三年)租界工部局绘制的《虹口美租界图》标记,今虹口港东余杭路口为一个人口稍密的村落。其东面有一条小路,已是商贾林立的虹口最早的商业街——虹口老街。旁边沙洪河上的里虹桥(东汉阳路桥)、中虹桥(东长治路桥)、外虹桥(东大名路桥)三桥已在1841年前就开通⑨。特别是虹口与市中心连通的四座桥也都已搭架起木桥;外白渡桥和河南路桥分别于1876年和1883年修建了新木桥,乍浦路桥和四川路桥也分别于1873年和1883年建造了木桥,水陆交通已经开通。“老宅”建成15年后,随着外白渡桥等四桥次第改建成钢梁、混凝土桥,市中心与虹口更加畅通、便捷,东有恒路也逐渐市区化了。历史事实证实了宋耀如的深谋远见成真。

宋耀如“怪癖”的又一点,不得不说是对实际经济利益的考量。他从1890年退为本处传道定居上海后,从事印刷、买办等实业,刚起步不久,虽然掘得了第一桶金,终究聚财有限。为了显示“殷实富商”的实力,建房必须具有一定规模,但又要精打细算。而在近郊买地造房,价格比市中心低廉,人工费用也能节省许多。这才符合宋耀如的期望,又适合当时他所处的经济地位。

斗转星移,宋耀如亲自选在上海虹口建造的“老宅”,至今已一百二十多年。在抗日战争期间经历过两次飞机轰炸,周围被炸得断壁残垣,狼藉一片,而老宅却幸运地蔚然挺立。期盼宋氏老宅及宋庆龄诞生地纪念馆修建后,能早日与中外观众见面。

附注:

①上海宋庆龄研究会于2010年2月23日在《解放日报》公示:“虹口宋氏老宅确定”。

②孙中山1912年4月17日“致李晓生函”。《孙中山全集》第二卷第342页。

③宋庆龄文“我家与孙中山先生的关系”《党的文献》1994年第5期。

④上海宋庆龄研究会在2013年11月14日召开的宋庆龄诞生地第三次研讨会上的结论是:上海虹口说概率极大,浦东川沙说难以成立,上海南市说不大可能。

⑤倪家迁沪时间是以倪珪贞入学地点变动推论的。《宋氏倪太夫人讣告》中说:“九岁入学校,十五岁升西门裨文女学”。《宋家王朝》中“宋家王朝的母后”一节载:“倪珪贞八岁进了布雷基曼女子学校读书(上海妇女联合救济会办的)。十四岁时,因成绩优良被保送入西门的培文(培与裨系译音文字表述之差)女子高中”。两者叙述时相差一岁,系虚岁和实岁之误。后者明确八足岁入的是上海的学校。据此推算,倪出生1869年,随父母全家迁沪应是19世纪70年代期间。

⑥《宋家王朝》中“宋家姐妹的诞生”一节。⑦⑧“倪吉士谈宋庆龄出生地”。见《孙中山宋庆龄研究信息资料》1998年第一期。

⑨《虹口区志》1993年版,第十一编城市基础设施,第一章第二节桥梁。

作者为中共虹口区委党史办前副主任、调研员